Radioamateurs Actualités News Radioamateur

ANRPFD Radioamateurs Actualités quotidienne Ecouteurs-SWL & Auditeurs Radiodiffusion

Les communications avec les drones : utilisation des réseaux des opérateurs mobiles

Les communications avec les drones : utilisation des réseaux des opérateurs mobiles

et

recherche de fréquences sécurisées pour les drones professionnels

Au-delà des usages dans le cadre des missions de défense, de sécurité publique ou des projets à plus long terme de véritables avions sans pilote(cargo ou passagers) , les drones de loisirs ou professionnels sont en plein essor. Si le cadre réglementaire actuel applicable à certaines « bandes libres » comme la bande 2,45 GHz ou aux bandes de l’aéromodélisme apparaît bien adapté aux drones de loisir, un usage professionnel implique des garanties de fiabilité des liaisons de données. La question de l’accès aux fréquences pour le pilotage des drones et l’exploitation de leur « charge utile » (par exemple pour le rapatriement d’images vidéo) se pose aussi bien sur le plan national qu’européen.

Afin d’y répondre, une catégorisation des différents drones se dessine à l’échelle européenne. Elle est fondée sur l’usage des fréquences, bien distincte des catégories utilisées par l’aviation civile et l’agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) :

Drones dits « de loisirs » : cette catégorie regroupe l’ensemble des drones utilisés hors d’un cadre professionnel, comme les jouets ou les modèles employés pour les compétitions.ces drones continueront à utiliser certaines fréquences libres ou les fréquences de l’aéromodélisme.

Drones dits « professionnels » : cette catégorie correspond aux drones ayant vocation à être utilisés dans un cadre professionnel, par exemple pour la prise de vues aériennes, la surveillance d’installations ou la couverture vidéo en temps réel lors de grands événements. Leur altitude de vol reste typiquement inférieure à 150 m mais ils peuvent dans certains cas voler plus haut et accéder à l’espace aérien contrôlé avec autorisation de l’Aviation Civile. Dans la réglementation de l’AESA, ces drones correspondent aux catégories « ouverte » (ne nécessitant pas d’autorisation ni de déclaration pour la mise en œuvre du drone) et « spécifique » (nécessitant, selon les scénarios d’utilisation, une autorisation ou une déclaration de l’opérateur). Ils peuvent faire l’objet de restrictions en termes de survol de certaines zones.

Les études actuelles auxquelles contribue l’ANFR concernent :

le recours aux réseaux mobiles, notamment pour des vols de grande distance impliquant un pilotage au-delà de la ligne de vue directe ;

l’utilisation de bandes de fréquences dédiées : 1 900-1 920 MHz et 5 000-5 010 MHz en priorité pour le contrôle du drone, les besoins de la charge utile pouvant être couverts par ailleurs (par exemple en utilisant les bandes de fréquences pour les usages vidéo PMSE.

Les fréquences des « réseaux professionnels » peuvent aussi être utilisées par ce type de drones pour un usage localisé par l’exploitant du réseau.

Drones dits « certifiés » : les drones de cette catégorie sont soumis à une certification par les autorités de l’Aviation Civile. Ils peuvent en effet s’insérer dans la circulation aérienne générale. Ils utiliseront les systèmes relevant de l’Aviation Civile et les bandes aéronautiques identifiées pour cet usage dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences (TNRBF)

Drones dits « gouvernementaux » : ces drones ont vocation à être utilisés notamment par les forces de police ou la sécurité civile lors de la réalisation de leurs missions. Ils utiliseront des bandes de fréquences dédiées spécifiques, distinctes de celles utilisées par les drones « professionnels » afin d’éviter que les deux usages n’interfèrent, particulièrement en cas de situation de crise où l’emploi des drones de la police et des médias peut être simultané.

L’ANFR s’investit dans ces divers travaux au niveau européen (CEPT) afin de mettre en place un cadre réglementaire clair. Il doit permettre la coexistence des différents usages de drones à la fois entre eux et avec les autres systèmes présents dans les bandes de fréquences dédiées ainsi que dans les bandes adjacentes. Les premières études techniques seront lancées début 2019 et les premiers résultats sont attendus début 2020.

Enfin, l’ANFR a mené des campagnes de surveillance de marché afin de vérifier la compatibilité des équipements commercialisés avec les normes applicables au titre de la Directive équipements radio.

Source ANFR ICI

La loi ELAN confie à l’ANFR la gestion de la diffusion du signal horaire

La loi ELAN confie à l’ANFR la gestion de la diffusion du signal horaire

La loi sur l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (dite Loi ELAN) prévoit à son article 65 une modification du code des postes et des communications électronique, confiant ainsi à l’ANFR la gestion de la diffusion par voie hertzienne terrestre des données horaires du temps légal français.

A la suite de la décision de Radio France de mettre fin à la diffusion au 31 décembre 2016 du programme de France Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz, entrainant de facto l’arrêt des émissions de signal horaire depuis le site TDF d’Allouis (Cher), l’Etat avait souhaité maintenir la diffusion de ce signal, largement utilisé dans des secteurs clés de l’industrie française pour synchroniser plus de 200 000 horloges.

Le Gouvernement avait chargé l’ANFR d’assurer la continuité de la diffusion de ce signal horaire, à compter du 1er janvier 2017 et ce pour une durée d’un an. Puis, la mission avait été provisoirement confiée en 2018 à la Direction Générale des Entreprises (DGE). La reprise de la gestion du signal horaire par l’ANFR sera effective au 1er janvier 2019.

Le signal horaire, à quoi ça sert ?

Utilisé par de nombreux professionnels, ce signal est inaudible mais, lorsqu’il est capté par un appareil approprié, il fournit l’heure légale française.

Certaines grandes entreprises assurant une mission de service public mais aussi des collectivités locales ont recours à ce signal pour synchroniser des horloges de lieux publics, des panneaux d’information, des systèmes de commandes de l’éclairage public ou encore la synchronisation des horodateurs. Il permet également de faire fonctionner des secteurs exigeant une fiabilité de synchronisation : contrôle du trafic aérien et routier, transport ferroviaire, centrales nucléaires…

Ce service de radio-synchronisation sur la fréquence 162 kHz fournit une référence de temps d’une précision très élevée et d’une grande fiabilité. Il a l’avantage de pouvoir être mieux reçu dans des espaces intérieurs que d’autres bases de temps, comme celles du GPS ou des réseaux de téléphonie mobile.

L’ANFR assurera sa nouvelle mission en lien étroit avec TDF (Télédiffusion de France) -en charge de la diffusion du signal- et la CFHM (Chambre française de l’horlogerie et des microtechniques) qui agit pour le compte du groupement des constructeurs d’équipements de radio synchronisation sur la diffusion de l’heure légale pour toute la France métropolitaine.

Source ANFR ICI

« Suite à la réunion qui s’est tenue dans les locaux de la DGE le 22 juin concernant les textes Radioamateurs, vous trouverez en PJ, pour votre information et vos commentaires éventuels, les projets de textes stabilisés:

- le projet de décret ;

- les deux arrêtés. »

Envoyer vos commentaires DIRECTEMENT à RadioAmateurs France avant le 7 novembre 2018 pour transmission globale de vos réponses à la DGE.

ADRESSE MAIL POUR VOS COMMENTAIRES: Radioamateurs-France ICI

ARRETE 1 ICI

ARRETE 2 ICI

L’ANFR lance une consultation publique pour établir la position française

L’ANFR lance une consultation publique pour établir la position française

qui sera défendue lors de la conférence Mondiale des radiocommunications 2019

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) lance une consultation publique sur la Conférence Mondiale des Radiocommunications 2019 ( CMR -2019), afin de recueillir l’ensemble des éléments pour établir la position française qui sera soutenue lors de cette Conférence. La consultation publique est ouverte jusqu’au 30 novembre 2018.

La prochaine CMR se déroulera du 28 octobre au 22 novembre 2019 à Charm-el-Cheikh (Egypte) et rassemblera plus de 3 000 délégués du monde entier. Cette conférence vise à répondre aux besoins croissants en fréquences pour les technologies du futur et les nouvelles utilisations du spectre. Elle révisera le règlement des radiocommunications en établissant un traité international entre les États membres de l’Union Internationale des Télécommunications.

Cette consultation publique a pour objet de rassembler tous les éléments qui doivent être pris en compte pour établir la position française qui sera défendue par l’ANFR lors de ce grand rendez-vous mondial. La CMR 2019 aura en effet à prendre des décisions structurantes pour la 5G, le spatial, les transports, les usages scientifiques des fréquences ou encore pour les projets de drones ou de ballons stratosphériques apportant la connectivité dans les zones isolées.

Cette consultation publique permettra également d’ajuster la position de la France avant la conférence préparatoire à la CMR , prévue à Genève en février 2019. Après cette négociation multilatérale rassemblant tous les pays et organisations régionales, l’ANFR défendra la position française dans le cadre de la finalisation des propositions européennes communes qui seront adoptées de mai à septembre 2019. L’étape suivante sera la CMR proprement dite, qui verra, en conclusion de ses travaux, l’entrée en vigueur d’une nouvelle version du règlement des radiocommunications.

L’ANFR, dans un souci de transparence, publiera l’intégralité des réponses qui lui auront été transmises, à l’exclusion des parties couvertes par le secret des affaires.

Modalités pratiques de la consultation publique :

Les contributions doivent être transmises par mail à l’adresse suivante : CMR19@anfr.fr,

ou par courrier à l’adresse suivante : Agence nationale des fréquences, DPSAI – Consultation CMR -19, 78, avenue du Général de Gaulle 94704 Maisons-Alfort.

Date limite de contribution : 30 novembre 2018.

Le texte de la consultation publique ICI

Source ANFR.

L’ANFR organise sa 5ème édition des conférences Spectre & Innovation le 16 octobre à Station F

L’ANFR organise sa 5ème édition des conférences Spectre & Innovation le 16 octobre à Station F

Cette nouvelle édition intitulée « Les fréquences au cœur de trois révolutions : 5G, Espace et Mobilité » s’articulera autour d’allocutions de personnalités, de 4 tables rondes et, nouveauté cette année, d’un espace de démonstrations mettant à l’honneur les innovations des start-ups et acteurs présents. Cette conférence donnera également lieu au lancement de la Blockchain des Fréquences ainsi qu’une consultation publique sur la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2019 ( CMR -2019).

Les conférences Spectre & Innovation de l’ANFR sont des événements internationaux ayant pour vocation de sensibiliser un public large de professionnels du numérique aux enjeux des futurs usages liés au spectre des fréquences. Dans un monde toujours plus connecté, cette ressource rare et stratégique devient centrale et contribue à l’innovation, à la création de valeur ajoutée et de nombreux emplois.

La conférence s’articulera autour de quatre tables rondes qui évoqueront les thèmes de la 5G, de la nouvelle donne dans le secteur spatial, des transports connectés et des démarches d’innovation pour optimiser la gestion des fréquences. Ces débats seront ponctués d’interventions d’acteurs majeurs de l’économie numérique.

En parallèle de ces échanges, une zone de démonstrations sera ouverte aux visiteurs toute la journée dans le hall de Station F : le public pourra tester le pilotage d’un véhicule à 1600 km de distance grâce à la 5G, découvrir les fonctionnalités enrichies de la radio hybride en voiture, des nanosatellites, la box Shadow Ghost de la start-up Blade et bien d’autres innovations.

Enfin, cette manifestation sera l’occasion pour l’ANFR :

de lancer la Blockchain des Fréquences, service inédit dans le secteur public, qui permet d’expérimenter un mode innovant de gestion des fréquences adapté aux enjeux du futur; de publier la consultation publique sur les propositions françaises à la Conférence Mondiale des Radiocommunications de 2019 ( CMR -2019). Cette conférence aura en effet à prendre des décisions essentielles pour la 5G, le spatial, les transports, les usages scientifiques des fréquences ou encore pour les projets de drones ou de ballons stratosphériques apportant la connectivité dans les zones isolées. Cette consultation vise à rassembler tous les éléments qui devront être pris en compte pour établir la position française qui sera défendue par l’ANFR.

Pour en savoir plus

Site internet de la conférence ICI

Programme complet ICI

Le point 1.6 de l’ordre du jour de la CMR-19 : cadre réglementaire pour les constellations

Le point 1.6 de l’ordre du jour de la CMR-19 : cadre réglementaire pour les constellations

dans les bandes 40/50 GHz (bandes Q/V)

Nous avons eu l’occasion à de nombreuses reprises de parler dans cette newsletter des projets de constellations de satellite, par exemple en novembre 2017 où nous présentions la chaîne de montage Airbus des satellites OneWeb. La multiplication de ces projets de constellations s’accompagne d’une montée en fréquences afin d’y trouver la ressource spectrale nécessaire. Ainsi, même si la plupart des projets prévoient aujourd’hui d’utiliser les bandes 20/30 GHz (bande « Ka »), ou, dans le cas de OneWeb, la bande 11/14 GHz (bande « Ku »), les bandes 40/50 GHz (bandes « Q/V ») sont envisagées par de nombreux projets. En effet plus de ressources pour les liaisons utilisateurs dans les bandes plus basses peuvent être dégagées en recourant à ces hautes fréquences pour les liaisons d’infrastructure.

Un enjeu réglementaire apparaît alors pour les projets de constellations non-géostationnaires : assurer la protection de l’orbite géostationnaire, largement utilisée pour les communications spatiales et la radiodiffusion par satellite. Au début des années 2000, le Règlement des Radiocommunications (RR) proposait un nouveau cadre réglementaire qui plaçait les satellites non-géostationnaires dans un statut secondaire par rapport aux satellites géostationnaires. Ces constellations ne pouvaient pas brouiller les réseaux géostationnaires au-delà d’un niveau fixé à l’avance. Cette limite procurait ainsi une sécurité juridique favorable au développement des constellations…..![]()

Futur système de communication rail (FRMCS) : quelle technologie ? Quelles fréquences?!

Futur système de communication rail (FRMCS) : quelle technologie ? Quelles fréquences?!

Afin de préparer l’après-GSM-R (le système de communication ferroviaire), les acteurs du rail s’investissent dans la définition du futur système. Le choix de la technologie (4G ? 5G ?) et du mode d’exploitation du réseau figurent parmi les questions en cours d’étude. Certains pays, à l’image du Danemark ou de la Slovénie, plaident par exemple pour un recours aux réseaux d’opérateurs mobiles commerciaux, compte tenu notamment du potentiel de la 5G pour répondre aux besoins des « verticaux ». S’il n’appartient pas au gestionnaire du spectre radio de répondre à ces questions, il doit dès aujourd’hui identifier les fréquences-cibles en intégrant les contraintes de migration du GSM-R vers le futur système et les enjeux d’une utilisation harmonisée à l’échelle européenne, dans un contexte d’interopérabilité ferroviaire et d’ouverture à la concurrence.

L’Agence anime depuis 2017 le groupe en charge de ces travaux à la CEPT. Avec l’ensemble des acteurs concernés (fournisseurs d’équipements radio, opérateurs ferroviaires, agence européenne du rail, union internationale des chemins de fer, etc.), ce groupe doit définir d’ici 2020 les conditions techniques harmonisées pour l’utilisation des bandes……![]()

De nouvelles perspectives pour la 5G : les fréquences « basses » !

La préparation de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications ( CMR -19), les initiatives de l’opérateur Vérizon aux Etats-Unis, mais aussi les récentes expérimentations en Corée lors des J. O. d’hiver ont cristallisé les débats sur la 5G dans les bandes millimétriques (au-dessus de 24 GHz). L’Europe, qui soutient l’utilisation de la bande 26 GHz pour la 5G, a déjà réorienté les débats en soulignant que la bande principale pour la 5G en Europe sera la bande 3,4-3,8 GHz.

La préparation de la prochaine conférence mondiale des radiocommunications ( CMR -19), les initiatives de l’opérateur Vérizon aux Etats-Unis, mais aussi les récentes expérimentations en Corée lors des J. O. d’hiver ont cristallisé les débats sur la 5G dans les bandes millimétriques (au-dessus de 24 GHz). L’Europe, qui soutient l’utilisation de la bande 26 GHz pour la 5G, a déjà réorienté les débats en soulignant que la bande principale pour la 5G en Europe sera la bande 3,4-3,8 GHz.

Cependant, à l’image des autres régions du monde, l’Europe dispose d’un capital en fréquences harmonisés dans plusieurs gammes de fréquences plus basses et mieux adaptées à une couverture large et à une pénétration des bâtiments. Les conditions d’utilisation de certaines de ces bandes sont déjà « 5G-ready » : 700 MHz, 800 MHz mais également 1,5 GHz. En pratique, les opérateurs titulaires d’autorisations dans ces bandes pourront y déployer la 5G, sans intervention du régulateur, dès que les premiers équipements seront disponibles.

Par ailleurs, l’ANFR s’engage au côté de l’industrie dans l’adaptation des conditions d’utilisation des bandes 900 et 1800 MHz, 2 GHz et 2,6 GHz afin d’y permettre le déploiement de la 5G en tenant compte des usages actuels dans ces bandes et en bande adjacente….![]()

La seule Nomenclature à jour celle de l’ANFR ICI :

- Radioamateurs

- Radioclubs

- Stations Répétitrices (Balises, relais divers)

ANFR : Publication de l’étude annuelle de l’ANFR portant sur plus de 2500 mesures d’exposition du public aux ondes radioélectriques

ANFR : Publication de l’étude annuelle de l’ANFR portant sur plus de 2500 mesures d’exposition du public aux ondes radioélectriques

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) publie son étude annuelle portant sur l’analyse de plus de 2 500 mesures d’exposition du public aux ondes réalisées en 2017. Elle montre que l’ensemble de ces mesures respecte les valeurs limites réglementaires d’exposition du public et que les niveaux d’exposition mesurés en 2017 sont globalement comparables à ceux constatés chaque année depuis 2014, avec un niveau de champ médian de 0,36 V/m.

Cette étude porte sur les mesures réalisées en 2017 et s’inscrit dans le cadre du dispositif national de surveillance de l’exposition du public aux ondes électromagnétiques, mis en place en 2014. Ce dispositif est ouvert à toute personne et permet de faire mesurer gratuitement l’exposition aux ondes électromagnétiques aussi bien dans son lieu d’habitation que dans des lieux accessibles au public.

Pour l’ensemble des mesures réalisées, les valeurs limites réglementaires d’exposition, qui vont de 28 V/m à 87 V/m selon la fréquence, sont respectées. Les niveaux mesurés demeurent faibles : le niveau de champ médian est de 0,36 V/m, c’est-à-dire que la moitié des résultats obtenus sont inférieurs à cette valeur.

Cette étude montre également que 90 % des niveaux mesurés sont inférieurs à 1,6 V/m. Ces niveaux sont légèrement plus élevés en milieu urbain (1,67 V/m) qu’en milieu rural (0,95 V/m), et plus élevés en extérieur (1,93 V/m) qu’en intérieur (1,34 V/m).

Dans près de 60 % des cas, les relais des réseaux mobiles constituent la principale source d’exposition. En milieu rural, cette tendance est toutefois moins marquée avec seulement 51 % des cas où la téléphonie mobile domine. De même, en milieu rural, dans 25 % des cas, aucune source significative n’est mesurée alors qu’en extérieur, les relais mobiles dominent dans plus de 70 % des cas.

Par rapport aux résultats obtenus les deux années précédentes (près de 3 000 mesures en 2016 et plus de 3 500 mesures en 2015), les caractéristiques des mesures demandées et les niveaux d’exposition relevés apparaissent stables.

En savoir plus

Téléchargez le communiqué de presse en PDF

- Téléchargez le dossier d’analyse

- Retrouvez la brochure sur le dispositif national de surveillance de l’exposition du public aux ondes

Les conférences Spectre & Innovation de l’ANFR sont des événements internationaux ayant pour vocation de sensibiliser un public large de professionnels du numérique aux enjeux des futurs usages liés au spectre des fréquences.

Dans un monde toujours plus connecté, cette ressource rare et stratégique devient centrale et contribue à l’innovation, à la création de nouvelles valeurs ajoutées et de nombreux emplois.

Les conférences Spectre & Innovation constituent une occasion inédite de débattre avec des acteurs majeurs de l’économie numérique, des dirigeants de start-ups, des universitaires, et d’envisager les conditions dans lesquelles pourront s’opérer les mutations technologiques à venir.

Cette cinquième édition des conférences Spectre & Innovation se déroulera sur une journée à Station F le 16 octobre prochain. Elle sera organisée autour de quatre tables rondes et ponctuée par des interventions de personnalités de haut niveau.

Nouveauté pour cette édition : une zone de démonstration sera mise à disposition des start-ups et des entreprises pour mettre à l’honneur leurs innovations !.. tous les détails .![]()

L’ANFR fait évoluer son site Cartoradio.fr

L’ANFR fait évoluer son site Cartoradio.fr

l’Agence nationale des fréquences (ANFR) a créé en 2003 le site Cartoradio.fr afin d’informer le public sur la localisation des stations radioélectriques ainsi que sur les mesures d’ondes électromagnétiques réalisées selon le protocole officiel établi par l’Agence.

Aujourd’hui, l’ANFR fait évoluer ce site vers une nouvelle version plus ergonomique.

Le site Cartoradio permet au public de connaître l’emplacement des stations radioélectriques (téléphonie mobile, TV, radio, etc.). A ce jour, plus de 125 000 sites d’émission sont répertoriés par l’ANFR qui autorise quotidiennement les implantations et les évolutions de ces sites sur l’ensemble du territoire.

Cartoradio donne également accès à tous les résultats des mesures d’ondes électromagnétiques réalisées à la demande des particuliers ou des collectivités locales. En effet, l’ANFR a pour mission de veiller au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques. Elle élabore un protocole de mesure de l’exposition que des laboratoires accrédités utilisent pour réaliser des mesures sur le terrain. Les données et cartes peuvent ensuite être sauvegardées par l’utilisateur dans un nouvel espace dédié, nommé « Mon Cartoradio ». A ce jour, environ 45 000 mesures sont publiées sur le site.

L’évolution du site Cartoradio.fr a pour objectif de proposer une ergonomie plus intuitive et un design plus moderne aux internautes. La lisibilité des informations a également été retravaillée avec notamment une page d’accueil qui donne accès à toutes les catégories de contenus.

Enfin, Cartoradio.fr adopte une mise en page réactive (responsive design) et propose désormais à ses utilisateurs une lecture adaptée aux différentes résolutions d’écrans (mobile et tablette). …![]()

Fréquences TNT : 1er bilan positif pour la 7ème phase

Fréquences TNT : 1er bilan positif pour la 7ème phase

Des interventions ont eu lieu cette nuit pour réaménager les fréquences de la TNT en région Auvergne Rhône Alpes et dans le Gard. Elles ont concerné les émetteurs les plus importants et se sont déroulées avec succès.

En effet, à 11h, 81,5 % de la population concernée par ces réaménagements disposait de nouveau de la totalité des chaînes de la TNT .

Les opérations, menées en lien avec le CSA , les chaînes et les diffuseurs, continuent ce jour et jusqu’à vendredi, date à laquelle l’ensemble des 175 émetteurs de la TNT auront été réaménagés. Au total,456 fréquences sont modifiées pour environ 2 millions de personnes impactées sur cette septième phase régionale.

Seuls les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau sont concernés par ce changement de fréquences.![]()

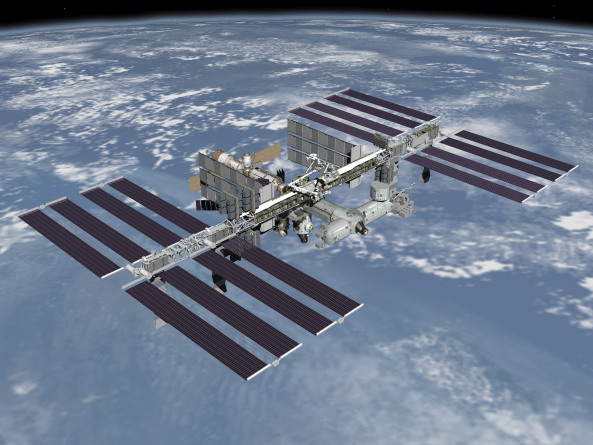

Satellites : demandes d’autorisation d’exploitation

Satellites : demandes d’autorisation d’exploitation

L’ANFR a reçu une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation d’assignations de fréquence.

Elle a été déposée par la société Telespazio France pour la position orbitale 151,5°Est .

Des commentaires peuvent être envoyés jusqu’au 26 septembre 2018.

Des nouvelles normes de santé en matière d’exposition en consultation

Des nouvelles normes de santé en matière d’exposition en consultation

L’ICNIRP, la commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, met en consultation publique son nouveau guide pour l’établissement de limites d’exposition aux champs radiofréquences.

En 1998, l’ICNIRP a proposé, au vu de l’état des connaissances scientifiques disponibles, des valeurs limites d’exposition aux ondes électromagnétiques. Ces valeurs limites ont été adoptées par de très nombreux pays y compris par l’Europe dans la recommandation du 1999/519/CE du 12 juillet 1999 et en particulier par la France dans le décret n°2002-775 du 3 mai 2002 qui fixe les valeurs limites d’exposition du public en France aux ondes électromagnétiques.

Depuis, l’ICNIRP a assuré une veille continue des avancées scientifiques dans le domaine et après plusieurs années de travaux, elle a proposé le 11 juillet 2018, une mise à jour de son guide pour l’établissement de limites d’expositions dans la bande de fréquence 100 kHz – 300 GHz. Une consultation publique est ouverte jusqu’au 9 octobre 2018 pour recueillir les avis et commentaires de l’ensemble des parties prenantes.

Voici quelques éléments marquants de ce nouveau guide : ICI

- les restrictions de base entre 100 kHz et 6 GHz restent inchangées ; 0,08 W/kg pour le corps entier, 2W/kg pour le DAS local tronc et tête et 4 W/kg pour le DAS membre ;

- les niveaux de référence au-delà de 20 MHz restent inchangés ; en dessous de 20 MHz, les niveaux de référence sont plus élevés mais en dessous de 10 MHz, les niveaux de référence plus contraignants proposées par l’ICNIRP en 2010 pour la partie basse fréquence s’appliquent également ;

la durée d’évaluation des limites corps entier (aussi bien la restriction de base exprimée en DAS que les niveaux de référence exprimés en champ électrique ou magnétique) passe de 6 minutes à 30 minutes ; les limites d’exposition locale sont toujours évaluées sur une durée de 6 minutes. - des nouvelles valeurs limites sont introduites pour les émissions de très courtes durées entre 400 MHz et 6 GHz ;

les limites en DAS local sont valables jusqu’à 6 GHz contre 10 GHz actuellement ; - les limites d’exposition pour les fréquences supérieures à 6 GHz s’expriment en densité surfacique de puissance transmise et non incidente comme c’est le cas aujourd’hui et elles seraient évaluées sur une surface plus petite, 4 cm² puis 1 cm² au-delà de 30 GHz contre 20 cm² actuellement.

Pour en savoir plus :

Lignes directrices pour l’établissement de limites d’exposition aux ondes électromagnétiques (100 kHz – 300 GHz)

- Annexe A : revue des études dosimétriques

- Annexe B : littérature sur l’évaluation des risques pour la santé

Pour répondre à la consultation publique ICI